ABOUT Burning Japan

バーニングジャパンとは

バーニングジャパンはアメリカ・ネバタ州で毎年開催されているバーニングマンと同じビジョンで開催する日本独自のローカルイベントです。参加者ひとりひとりが「傍観者にならない」で、いち表現者として「売買ではなく与えあうこと」で関わりあうユニークなキャンプイベントです。アート作品やパフォーマンス、音楽のほか、会期中の暮らしに必要な全てを持ち込んで架空の街を作り、また元のようにきれいにして終えます。(Video by Tomoya Nakamura, 2015)

「Burning Man」を知っているだろうか?

スマートフォンで「Burning Man」と調べてみる。

きっと、広大な砂漠に、巨大なアート、フェスのようなステージ、お化けのような車に、裸の人々の写真や映像がたくさん飛び込んでくるはずだ。

「なんだ、この世界は!」「こんなフェス行ってみたい!」きっと君は興奮すると思う。

でも「Burning Man」の本当の面白さは、この画像や映像から見えるものではない。

重要なのは、目に飛び込んでくるものは皆、あなたと同じ「参加者」であり、アートも車も「参加者が持ち寄ったもの」ということだ。

ここには、「出演者」という概念がない。

「No Spectators(傍観者になるな)」という合言葉のもと、参加者は好きなように自己表現する。

ここには、「商売」という概念がない。

会場内ではお金のやりとりは禁止され、見返りを求めないギフティングの精神によって、小さな社会が回っている。

何をしてもOKな訳じゃない。徹底的な自己責任の元、人に迷惑をかけてはいけない。小さなゴミ一つ残してはいけない。

そして、日頃の社会の中での自分の役割から解放され、本当の自分に会える場所になる。

ここまで話を聞くと、果たしてフェスなのか?という疑問が出てくる。

その通り、これはフェスではなく、新しい社会のモデルケースだ。

巨大なアートよりも、この精神性が重要だと気づいた時、日本でも開催できると思った。

それが日本のリージョナルイベント「Burning Japan」の始まりです。

そして今、このページをスマートフォンで見ているかもしれないけど、画面ではわからないことが沢山あります。

実際に参加して、日常とは違う世界を、本当の自分を、実感してみてください。

バーニングジャパンの歴史

バーニングジャパンは2012年3人のメンバーにより立ち上がりました。これまでの開催規模は100〜700人。途中、天災や感染症による開催中止を乗り越え、バーニングマンと同じ価値観で毎年的に開催しています。

- 2012年 「第0回」(山梨県小菅村、玉川キャンプ場)

- 2013年 「Phoenix Switch」(千葉県南房総市、根本マリンキャンプ場)

- 2014年 「Animal」(千葉県南房総市、根本マリンキャンプ場)

- 2015年 「2115」(栃木県栃木市、岩舟山)

- 2016年 「Magic」(新潟県魚沼市、FLYERS PARK)

- 2018年 「Sky Island」(群馬県吾妻郡嬬恋村、嬬恋牧場)

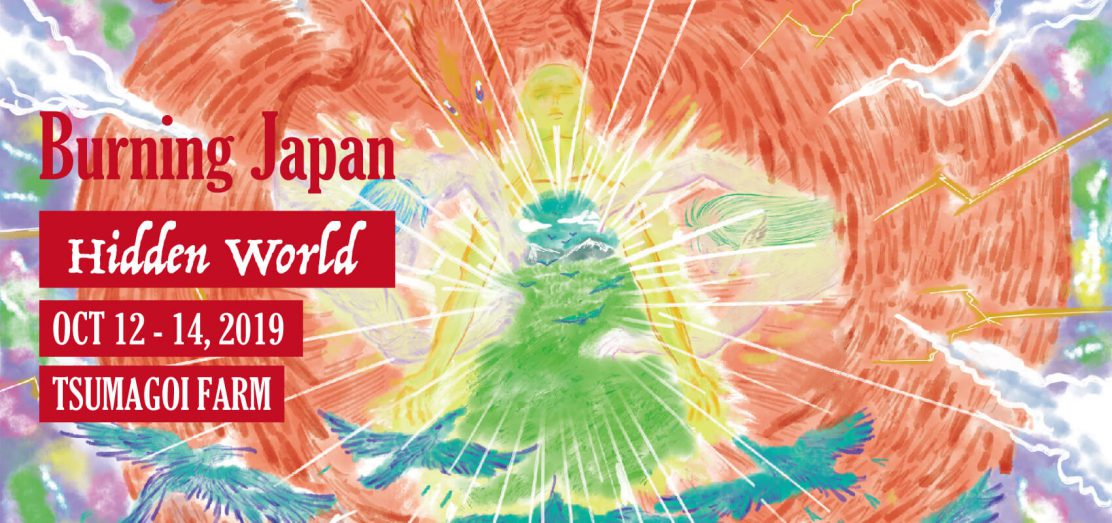

- 2019年 「Hidden World」(群馬県吾妻郡嬬恋村、嬬恋牧場) ※台風のため開催中止

- 2021年 「Electric Circus」(神奈川県足柄下郡湯河原町)

- 2022年 「ExtraTerrestrial」(静岡県沼津市、オートキャンプもぐら)

- 2023年 「Raise Your Torches」(静岡県沼津市、オートキャンプもぐら)

バーニングジャパンの10原則

The 10 Principles of Burning Man(バーニングマンの10原則)とは、バーニングマンの創設者ラリー・ハーヴェイが、バーニングマンについてその根幹となる価値観やいまある状態を表したものです。イベントの規則というよりは、そこでのユニークな暮らしぶりを続けるのに必要な原理原則を表したもので、参加者が折りに触れて立ち返る心の拠り所でもあります。

バーニングジャパンでの10原則は、バーニングマンの10原則を日本の環境でも通用するように、翻訳や解釈を加えた物です。各地のリージョナルイベントでも様々に解説され、時には一箇条増えていたりするこの「原則」を貫く精神はバーニングマン関連のコミュニティで共通のものです。

Principle Zero: Consent (同意)

**同意(Consent)**はBurning Manのコミュニティと文化の中で重要な役割を果たします。以下は、Principle Zeroがカバーする具体的な要素です:

-

明示的な同意: 他者の身体や所有物に関するすべての行動には明示的な同意が必要です。これは特にプライバシーや身体的接触、写真撮影において重要です。

-

継続的な同意: 同意は一度与えられたからといって永遠に続くものではありません。状況が変われば、同意は再度確認する必要があります。

どんな者をも受け入れる共同体である Radical Inclusion

バーニングジャパンには誰もが参加できます。常に新しい仲間を歓迎し、リスペクトします。私達のコミュニティーに参加するのに特別な条件などはありません。

与えることを喜びとする Gifting

冷たいビールや小さなアクセサリーを渡したり、テントを張るのを手伝ったり、一緒に楽器を弾いてみたり。見返りなど気にせずに、誰かに何かを与えること自体を楽しみましょう。

お金もうけのことは忘れる Decommodification

バーニングジャパンの会場内で買えるものは何もありません。ここは商業活動から距離を置いたコミュニティ。スポンサーも広告もありません。お金を介さなくても大切なモノを分かちあえるからです。

他人の力をあてにしない Radical Self-reliance

食べ物や水、キャンプ道具といったものの準備からゴミの始末まで、バーニングジャパンの非日常的な環境を自分自身の力で生き抜く事が求められます。

「いま」を全力で生きる Immediacy

一番大事なのは、直接体験すること。恥をかき捨てて輪に飛び込み、受け入れてくれた場に感謝し、貢献する。そうやって1人では成し得ないものに触れる体験に勝る理屈などありません。

あとを残さない Leaving No Trace

飛ぶ鳥跡を濁さず。環境を守るため、活動の痕跡を残さないよう互いに気を付けます。最後にきちんと片付けをし、もとより綺麗な場所にしてから帰ります。

本来のあなたを表現する Radical Self-expression

あなたが本当にやりたいこと、なりたい自分って何ですか?バーニングジャパンは、どんな表現でも尊重し認めあうコミュニティです。同時に、皆に他人の表現を尊重することも求めます。

積極的に参加する Participation

素晴らしい体験は、積極的な参加によって得られます。何かを表現したり、テーマキャンプに参加したり、ボランティアする事で誰もがバーニング・ジャパンの一員になります。

法に従い、市民としての責任を果たす Civic Responsibility

バーニングジャパンの中でも社会のルールを尊重します。法律を守るのはもちろんのこと、開催地や地域コミュニティ、自治体とも良好な関係を築くことができるよう努めます。

隣人と協力する Communal Effort

小さなやりとりから大きな制作活動まで、お互い協力する事で多くの課題を解決していきます。一緒に取り組めばもっと良く、もっと楽しく、そしてもっと強くなれます。

バーニングマンとは

リージョナルとは

近隣のイベント

バーニングマン(Burning Man)はアメリカ合衆国ネバダ州ブラックロック砂漠にて開催される、参加者主導型の野外イベントです。一週間に及ぶ会期のハイライトでは中央の『ザ・マン』と呼ばれる木製の人形(ひとがた)を燃やす事からバーニングマンと呼ばれています。

1986年の夏至にサンフランシスコのベイカー・ビーチで、ラリー・ハーヴェイとその友人たちが2.4mのザ・マンを燃やした時は仲間内のファミリーピクニックのようだったそうです。人々の熱狂に背中を押されて、バーニングマンは毎年回を重ねるごとに参加人数も増え、1990年には会場をブラックロック砂漠に移します。

規模の拡大にあわせて会場にストリートが出来、白く平たい土地には大規模なアート作品や様々な出し物ものをするテーマキャンプが立ち並び、さながら砂漠の中に忽然と現れる街のようだと、『ブラックロックシティ(Black Rock City)』と呼ばれるほどになりました。

2019年もアメリカのみならず世界各国から約7万人の参加者を集めて8月25日から9月2日まで開催されます。

■ Burning Man バーニングマン公式サイト

https://burningman.org/

バーニングマンの会場は会期終了後約1ヶ月半をかけて元の姿に戻し、翌年夏までは無人の平野になります。しかし、バーニングマンでの経験を元に、年間を通じて地元地域で同様のカルチャーを継承するコミュニティが各地で形成されるようになりました。近年は全米のみならず世界各国に200名を超えるリージョナル・コンタクトが窓口として活動し、バーニングマンのユニークなビジョンに共鳴するオフィシャル・リージョナルイベントも年に40回以上開催されています。

「バーニングマン」といえば、年に一回アメリカのネバダ州で開催するもののみを指します。一方で、各国開催のイベントの中でもバーニングマンの10原則にのっとって、安全に開催されているイベントをオフィシャル・リージョナルバーンとしてバーニングマン運営が認定しています。フランチャイズでもなく、資金面でのサポートなども直接はありませんが、それぞれのコミュニティの中でバーニングマンのカルチャーが根付き、育つのを家族のように見守る関係にあります。

バーニングマンの影響力がブラックロック砂漠の会場から国境を超え、参加者それぞれの地元コミュニティーへ還元されるリージョナル・ネットワークの時代に突入していく中、日本も例外ではありません。少なくとも2007年までにはジャパン・リージョナルでも定期的なミートアップを開催するようになり、2012年からは日本のオフィシャル・リージョナルバーンであるバーニングジャパンを支えて来ました。

■ Burning Man Regional Network バーニングマン・リージョナルネットワーク

https://regionals.burningman.org/

■ Japan Regional ジャパン・リージョナル(日本窓口)

https://regionals.burningman.org/regionals/asia/japan/

■ Burninja! ジャパン・リージョナルによる日本語コミュニティサイト

http://www.burninja.info/

アメリカ国内では州ごと、大きな州の中では都市ごとやエリアごとにバーニングマン参加者のコミュニティが出来ています。アジアでは日本のほかに、韓国、上海、台湾、フィリピン、シンガポール、インド、UAEの各国にて1名〜若干名のリージョナルコンタクトが窓口として活動しています。

■ Asia – Burning Man Regional Network アジアのリージョナル

https://regionals.burningman.org/regionals/asia/

バーニング・ジャパンから見て兄弟や従兄弟のようなイベントがアジア・環太平洋地域でいくつも開催されています。

Kiwi Burn キウィバーン(ニュージーランド)

2021年1月27日〜2月1日開催

https://kiwiburn.com/

Blazing Swan ブレイジング・スワン (オーストラリア、西オーストラリア州)

2019年4月17日〜23日日開催

2021年4月1日〜5日開催

http://blazingswan.com.au/

Dragon Burn ドラゴンバーン(中国浙江省湖州市)

2019年5月1−5日開催(例年同日開催)

http://www.dragonburn.org/

Turtle Burn タートルバーン(台湾、宜蘭県)

2019年6月7-9日初開催

2021年4月1−4日開催

https://turtleburn.com/

イベントに参加する方法は?

バーニングマンと同じように、バーニングジャパンの会場内ではモノの売買が発生しません。売店やフードコートなんかもありません。期間中のエンターテイメントも含めた全てを、自分たちで準備して持ち込んで、痕跡を残さずすべてを持ち帰るって本当なの?本当です。

FIRST GUIDEでは、バーニングジャパンを快適に過ごす方法をガイドします。